Yeguenda, cacica bella y

cautiva.

Oswaldo Manrique

Ramírez.

A

propósito de que este 5 de septiembre se ha denominado por organismos sociales

como el Día Internacional de la Mujer Indígena.

Lo que vamos a tratar en este artículo es un

episodio más, de violencia contra la mujer indígena trujillana, ocurrido en el

Pueblo de Doctrina de San Pablo Apóstol de Bomboy, conocido posteriormente como

La Puerta, y el reproche silencioso moral

y ético de la víctima, ante el sometimiento de que fue objeto por un traficante

de aborígenes. Esta lucha dada por Yeguenda, desde finales del siglo XVI,

continua vigente y es la misma que vienen dando mujeres en varios países

latinoamericanos.

Nació en horas de la madrugada. Su madre, tendida en

una esterilla de paja seca, solo esperaba la oración del parto, para comenzar

el trajín del alumbramiento. Con las indicaciones de la comadrona, la madre

sudando gotas gruesas y con dolorosos movimientos musculares y espasmos, pujó y pujó

hasta ver la cabeza de la recién nacida, sacando su cuerpo a la luz de las

antorchas. Atentos su padre y el moján, entraron a verla y le dieron otra plegaria mientras le echaban

agua sagrada, con el preparado que este llevaba en su macute. Era el nacimiento de una de las hijas de los

caudillos principales y jefe guerrero de

la nación Jirajara, de los inmensos Llanos de Monay. Su padre le puso el nombre: Yeguenda. Algunas damas en Europa, actualmente, usan

este bello nombre; se han visto noticias de una destacada criadora de caballos

de raza fina en España, que lleva este nombre, y asimismo, su emporio de

cabellerizas lo ha denominado Yeguenda.

En

la nación Jirajara, preparaban a las niñas y niños, para convivir en forma armónica

con la naturaleza y con la gente, pero también, para la guerra y pelear por su

dignidad y derechos ancestrales.

En la aldea, fue aprendiendo de su madre y su abuela

los oficios de tejer, hacia mantas coloridas, e iba con sus hermanos de cacería

para obtener plumas que incorporaba a sus frisas. Cuando le ordenaban hacer

algún trabajo, que no le gustaba o algo contra su voluntad, lo evadía sin

protestar, pero se escondía entre algún matorral. Le gustaba estar en el rio,

para tocarse y lavarse el hermoso pelo negro. Llamaba la atención por su

belleza física, una autentica Guaricha, en el significado que recoge Lisandro

Alvarado, es decir, <<joven india doncella. Voz usada en

toda Venezuela, inclusive en el Alto Orinoco: es por otra parte bastante

antigua, según puede verse en Oviedo (IV, 223) Del cumanagoto: huarich, ch.

guariche, mujer, criatura hembra, términos que a su vez provienen del Caribe:

Wori>> (Alvarado: 231). El vocablo, ha sido

usado en el campo literario.

Acostumbraban los llamados conquistadores, hacer

recorridas en busca de los más fuertes indígenas que se encontraban realengos

para obligarlos a trabajar en sus hatos y haciendas. Igualmente, raptar a las

jóvenes en las aldeas. Aunque no era fácil, por la molestia que causaba a los

hombres, pero desafiaron el peligro y entraron a la aldea Jirajara. Fue sorprendida un día, cuando

estando con su madre y otras integrantes de su tribu, vio llegar una columna de

hombres a caballo, guiados por un hombre con su barba larga y rojiza, casco de

metal brillante, imponente, con capa oscura atada sobre su hombro y blandiendo

su espada.

Los hombres irrumpieron violentamente en las chozas, el que los dirigía, era el capitán Hernando Hurtado de Mendoza, al pasar montado en su

bestia, lo atrajo aquella hermosa joven, la señaló y

le dijo unas palabras inentendibles para ella. Los que estaban presentes la

miraron con detenimiento. La madre

observó la actitud de los barbudos extranjeros y le gritó a la hija que corriera. Ella trato de

ocultarse, pero él la siguió con la mirada sus movimientos, y fue tras ella

a agarrarla. Yeguenda llena de miedo, se dio cuenta que la

querían tomar, corrió huyendo de ellos, pero la alcanzaron y arrebataron su frágil cuerpo; como a otras,

la amarraron y se la llevaron a un barracón en la posesión en el Bomboy.

La huida y la resistencia fueron inútiles; el

capitán logró con mucha dificultad tomarla. Asimismo, otras jóvenes y mujeres

que fueron también sujetadas y amarradas por sus cuellos. Tiempo antes lo habían hecho en otras aldeas y

casas, pero ante el rechazo de los esposos, hermanos y padres de las indígenas,

habían disminuido los raptos. Eran los

llamados conquistadores españoles, que llegaron con la invasión de tierras a

ejercer su autoridad sobre los indígenas. De esa forma, fue raptada por el capitán español

Hernando Hurtado de Mendoza y sus hombres, en las estepas de Monay, tierras pertenecientes a la nación

Jirajara, cuya parcialidad lideraba el heroico e inmortal cacique Karachi.

Forzosamente desterrada de sus llanos, fue

trasladada a un templado lugar,

desconocido para ella, denominado San Pablo de Bomboy, ubicado en el

valle de los indígenas de la nación Timoto,

alejada de su espacio natural, donde nació, creció, recibió los mejores

momentos de su vida, fue apartada de su familia y de su gente, rompiendo los

vínculos naturales que tenia con ellos,

y lo más lamentable, no hablaban su idioma, ni tenía las mismas

costumbres y tradiciones, fue víctima de desarraigo violento, le extirparon

parte de su vida.

Siendo figura principal, dentro de la

estructura de poder de su pueblo, era Cacica, fue raptada. Se denominaba cacica a la <<Mujer que tenía la dignidad del

cacicazgo en alguna tribu indígena. Usa la voz Castellanos (Eleg., pass.; Hist.

del N. R., II, 40) hablando de mujeres indianas principales>> (Alvarado,

Lisandro. Glosario de Voces Indígenas de Venezuela. pág. 69-70. Monte Ávila

Editores Latinoamérica. Caracas.2008). Los invasores no respetaban a ningún

aborigen, y también arrancada a la fuerza a esta cacica Jirajara.

Yeguenda,

la hermosa e irreductible cacica,

desafió con dignidad como tantas otras mujeres latinoamericanas, sosteniendo resistencia ante la imposición

cultural, de idioma, religión y esclavismo, al intruso español.

Hernando Hurtado de Mendoza y Acosta, de origen

español, nacido en el Puerto de Santa María, Cádiz, en Andalucía, estaba casado

con María Márquez de Estrada, y fue el

primero de este apellido que se asentó en tierra trujillana, <<como uno de sus fundadores, en cuya casa se reunió el

cabildo por vez primera, en su calidad de alférez Real; tuvo una posesión en el

valle de Timotes que pasó a su hijo el cap. Cristóbal Hurtado de Mendoza>>

(Dávila: 224);

se refiere el historiador tachirense a las tierras y encomiendas de San Pablo

del Bomboy. Lo que quedó registrado en la confirmación y otorgamiento de

encomienda, por Sancho de Alquiza, incluido en la organización de la séptima

doctrina del Obispo Fray Antonio de Alcega de 1610 (Briceño Perozo: 57).

El 15 de marzo de 1593, Don Diego de Osorio, anotó lo siguiente en el acta

de entrega de encomienda a Hernando Hurtado de Mendoza y Acosta: <<residente en esta ciudad de nueva Zamora de laguna

de Maracaibo y vecino de la de Trujillo de esta gobernación, sois una de las

personas que bien y fielmente han servido al Rey nuestro señor, en esta parte

de indias, de tiempo de veinte años esta parte>> (Zambrano, Eduardo. Memorias de San Pablo de Bomboy, Timotes y La Puerta de los Andes. Pág.

3. 2020); se refiere a los servicios militares, principalmente en la campaña de

los capitanes Pacheco Maldonado y Juan Álvarez De Buyn, de exterminio de los

indios zaparas, parautes y alelis y otros y a sus principales, para despejar la navegación en dicho lago;

participó también en el desbarate de Lope de Aguirre. El 20 noviembre de 1594, Antonio de

Sotomayor, gobernador de Nueva Zamora de Maracaibo le ratifica esa encomienda. Zambrano considera que el capitán Mendoza, <<comienza desplazar íncolas (o comprarlos

primeramente a sus poseedores españoles) de sus territorios originales, para convertirlos

en sus encomendados>> (Zambrano: p6); lo que habría hecho para fusionar dos

encomiendas la que le habían concedido por sus derechos de conquistador y la de

Juan de Umpierrez, quien acompañó a Alonso Pacheco a la jornada de exterminio

en la laguna de Maracaibo y en la fundación de Ciudad Rodrigo en 1569, que

habría muerto en 1592. En efecto, estos aborígenes

los trasladaba en contra de su voluntad, desde sus calurosos predios, a vivir

al frio valle del Bomboy, cercano a la zona paramera de las Siete Lagunas, depresión

de la Sierra de la Culata, por lo que tuvo que tomarlos violentamente, por la

fuerza.

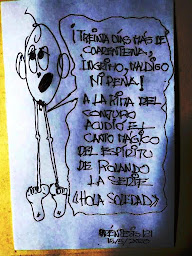

Gráfica a propósito del Día Internacional de la Mujer

Indígena. telesurtv.net.

En el acto por el cual, Hernando Hurtado de Mendoza

quiso demostrar la sumisión de los indígenas que se le había otorgado en

calidad de encomienda, presentó la Cédula Real correspondiente, para que les entregara la tenencia y posesión

de los principales, presentó a Yeguenda, quien se negaba a someterse, había

sido arrebatada recientemente de su lugar y familia, no entendía lo que se le

ordenaba, no hablaba la lengua Timotes, solo Jirajara, es decir, era “india

bozal”.

Su condición y naturaleza, de india rebelde,

principal de su pueblo Jirajara, la calificaba de peligrosa, la castigaban porque

mantenía -a pesar de que le colocaran una argolla en el cuello, para amarrarla

y exponerla al escarnio de los demás indígenas-, su libre albedrío y forma de

pensar y expresarse. Sin embargo, lo que

más atraía era su hermoso porte, alta, piel de durazno fresco, ojos de mirada

profunda, pelo largo y lacio con brillo intenso, y una fresca sonrisa que

llamaba la atención de todos los hombres. Era una mujer bella y además una de

las mejores expresiones de la raza Jirajara, quizás fue por estas cualidades

que la arrebató el Capitán invasor, y por eso la llevó hasta la alcaldía a que

se le reconociera como de su exclusiva posesión, la quería tener muy cerca, y

así poder verla a cualquier hora. Pero algo que el Capitán no

previó, fue la reacción de dignidad de Yeguenda, que le exigió que la

respetara.

Cuando a comienzos

de 1595, el Alcalde Ordinario de

Trujillo, capitán Tomas De Buyin, día previsto para la entrega de los indígenas

encomendados al encomendero, en el acta se puede leer que el capitán Hernando

Hurtado de Mendoza, pidió le <<den cuenta y amparo en la tenencia y posesión de los

principales indígenas que en ella contiene, presentó una india ladina, ya

cristiana de nombre Veatriz, un indio ladino dijo llamarse Gaspar y una india

bozal, de nombre Timoto Yeguenda>> (Ídem); los había presentado a los tres, como de nación

Timotes.

Pero al momento de ser interrogada, la jefa Yeguenda <<dijo

ser carachi y su principal el señor Pacheco, indio principal ya converso al

cristiano>>. El

citado alcalde, la entregó al capitán encomendero, <<se la daba en voz y en nombre de todos los demás

principales e yndios contenidos en esta encomienda y de cada uno de ellos…en

señal de posesión>> (Ídem);

de esa forma, quedaba marcado su destino, pasaba a ser una integrante más,

con-algunas consideraciones por su condición de principal-, de la comunidad indígena del Pueblo

de San Pablo Apóstol del Bomboy, e ingresaba en un proceso de confusión étnica.

Según lo que expuso su encomendero, su principal era

un indígena de apellido Pacheco, que era converso al cristianismo. Al ser calificada como “india bozal”, ni sabía

ni aceptaba hablar el idioma del europeo invasor, ni sus costumbres, ni su

religión, mucho menos, domesticarse y el sometimiento a esclava. Siendo

principal o cacica, pertenecía a la estructura de poder de la gran nación

Jirajara (Girahara).

Los

símbolos del poder de los invasores europeos, comandados por Hernando Hurtado

de Mendoza, en las tierras de los

Jirajaras.

Se ha escrito, que esta parcialidad es un

desprendimiento de los indígenas

Caribes, que por la fiereza que estos desplegaban, llevaban incorporada nobleza y temeraria actitud, que decidieron

pelear por los Llanos de Monay, Pocó, y los Humocaros, vecinas a Lara, tierras ocupadas por la gente del valiente

Karachi. Un antiguo cronista, los describió como << la nación belicosa de los

indios Jiraharas, que por muchos años fueron asombro y terror de toda esta

gobernación de Venezuela>> (Oviedo y Baños, José. Historia de la Conquista y Población

de la Provincia de Venezuela. pág. 75. Biblioteca Ayacucho). Fue un pueblo bravío

ante el invasor y el saqueo.

Según el relato expedicionario de Federmann

apodado “Barba Roja”, en su recorrido buscando oro, por tierras de los Jirajaras

larenses, desde el 15 al 23 de setiembre de 1530, anotó en su diario, que estos indígenas <<no comerciaban con sus vecinos

porque todos los que vivían en aquellas montañas eran sus enemigos>>

y agregó, que <<comen carne humana y

devoran todos los individuos de otras tribus de que pueden apoderarse>> (Primer

viaje de Fódermann a Venezuela.-Capítulo IV. Traducido y anotado por el Doctor

P. M. Arcaya. Caracas, 1916. En: http://cic1.ucab.edu.ve/cic/ajhdigital/texto/ajh_ab5. Nicolás Federman (Nicolaus

Federmann 1501-1542). No obstante este

estado de salvajismo; lo contradictorio es que el mismo Federmann, pasó sin ningún

contratiempo todo el territorio de estos indígenas, en una extensión de 70 a 80 kilómetros, de

Norte a Sur. Fue explorador y cronista alemán que participó en

la conquista e invasión del actual territorio de Venezuela, en busca de oro (El

Dorado) y otros bienes, a partir de 1536, desde la ciudad de Coro, pudo

recorrer hasta la majestuosa Codillera andina.

Nicolás

Federman, explorador y cronista alemán, uno de los primeros europeos que

recorrieron el territorio que hoy es Venezuela, e hizo una descripción de la nación

Jirajara, de la que fue líder el tabiskey Karachí.

El 16 diciembre de 1575, mediante una farsa cumplida

ante Francisco de la Bastida, teniente de gobernador de Trujillo, fue entregado

el heroico tabiskey Karachi, sin estar presente, como esclavo encomendado y

todos sus nativos y principales de su tribu, al capitán Joan Román, asimismo a

Bubiyu, Bugu, Busebi, Bombas y Baja. El acta lleva anotado: <<mas

os encomiendo el principal Carachy de nación girahara con todos los indios y

principales que teniese que están sobre el Rio motatan yendo a los Giraharas a

donde cae pasada a mano izquierda que esta sobre el Rio hacia abajo…para que

los tengáis en Titulo de Repartimiento y encomienda en nombre de su magestad

con todas sus aguas tierras pertenecientes anexas a los dicho indios…>>

(Fonseca: T1. 31). Cronistas han señalado a Karachi como un hombre alto, atlético, hermoso,

noble, lo que nos da una idea de cómo eran las características de la hermosa

Yeguenda. Su dominio abarcaba las tribus ubicadas desde las montañas de

Carache, asimismo las de Estabayao, y las dispersas en las márgenes del río Motatán

y el río de los Jirajaras.

De la

interpretación de la Relación geográfica y descripción de la ciudad de Trujillo, elaborada por Alonso Pacheco, el 3 de enero de 1579, por orden del gobernador Juan de Pimentel y

el Cabildo, varios historiadores

incluyen este lugar como uno de los 16, que conformarían y han denominado como nación Cuicas (Coycas según

Castellanos), envolviendo las montañas y

humocaros de Carache, Loma Bonilla, Cuicas, Mitón y Chejende. Perteneciendo a

la nación Jirajara, con idioma, costumbres y tradiciones distintas, no se

encuentra fundamento, para sostener que conformaban una inexistente nación Timoto-Cuica, es

decir, existieron una nación Coyca, una Timoto y otra Jirajara, punto que debe

ser abordado por los investigadores y especialistas de estos temas. Igualmente,

ocurre con La Puerta, que era un Valle de indios Timotes, de lo que existe

suficiente fuente documental y lo agregaron historiadores y cronistas del siglo

XX, a una pretensa nación Timoto-Cuica.

Ese tráfico de

indígenas, incluyéndolo a él, era inaceptable para un jefe de tres tribus como

Karachi; sin embargo, fue cuando comenzaron a arrancarle a sus mujeres, lo que hizo enardecer mas su sentimiento de

odio y rechazo al invasor e inició la rebelión de los indígenas contra el sometimiento

a la esclavitud, combatiendo en diversos sitios y momentos en desventaja de

armas a los europeos usurpadores de sus tierras, aunque algunos jefes, habían

negociado y repartido las tierras y llanos trujillanos. Capturado, fue sometido

al dictamen del corregidor de indios Juan Suares Mongón, quien lo sentenció a

morir con borbotones de candela en una de las viejas pailas trapicheras de su hacienda

panelera, cumplido el atroz y horrendo hecho de muerte, se produjeron

reacciones de ira y animadversión en el seno de sus congéneres.

Karachi,

tabiskey y señor de los

temidos Jirajaras, guerrero fastuoso y heroico

de las estepas trujillanas.

Su cautiverio

lo cumplía Yeguenda trabajando en

sitios cercanos a la casucha de la hacienda del capitán, donde la podían controlar

y someter a la fuerza, le rapaban la cabeza,

como castigo; allí la ponían a limpiar,

cocinar, y atender el barracón de los indios esclavos, que eran muchos, porque

este Capitán era un traficante de indios, gozaba de 4 encomiendas, Timotes, Burbusay,

Boconó, y Pocó; se ocupaba también de verles y curarles las heridas,

enfermedades, u otra actividad fuerte de carga que le mandaran. Observando e intuyendo la ruta que tomaba su

encomendero, los colonos y los curas

cuando salían de la hacienda del capitán Mendoza, tuvo el atrevimiento de escaparse

un día e incitó a las mujeres a que se fueran con ella y sus niños, pero nadie

quiso seguirla. Se fue hacia las montañas de Dorokokoe, zona que desconocía, se

metió en la Cueva del Chorote, que era dificultoso llegar, cerca de las Lagunas, que solo podía

acceder por un angosto desfiladero; allí estuvo un día y se marchó por el antiguo camino paramero, en

ruta hacia los pueblos del sur del lago.

No aguantaba

el trato salvaje e indigno a que estuvo sometida, y huyó en una oportunidad,

por lo que el Capitán en persona con un grupo de colonos, soldados, indios y

baquianos fue a lograr su captura, una cacería

que duró varios días, sabía a lo que se exponía si no la encontraba. Yeguenda

era indomable, se insertó entre los páramos, y cuando ya estaba por llegar a un

sitio cercano al sur del lago de Maracaibo, resaltando su belleza natural, lo

que llamo la atención de un grupo de colonos europeos, quienes presumieron que

era fugada de alguna hacienda, la entregaron a la caballería de Hurtado de Mendoza.

Los soldados

la obligaron a arrodillarse, y a decir si se sometía al poder de Hurtado de Mendoza,

por lo que para salvar su vida, tuvo que

tocar la tierra y llevarse la mano a su frente, como señal de sumisión ante su

captor. Cuando llegó al barracón de las esclavas, expresaba en su cara el dolor

de un profundo fracaso, y lo peor, que había perdido su libertad personal para

siempre. Ese dolor lo llevaría por mucho tiempo.

Sabía que tenía pocas opciones, escapar ya lo había

intentado y fracasó, podía demostrar el maltrato a que estaba siendo sometida,

lo que era difícil por la amistad y complicidad existente entre la autoridad y

el encomendero, o aceptaba ser esclava

de su encomendero, o trabajaba para adquirir su libertad; decidió trabajar para

liberarse o soportar su martirio. Quería

adquirir o comprar su libertad, mediante los trabajos de artesanía, en el telar

o en la cerámica, conocía el labrado del

barro y además, tenía un sentido estético y de belleza en sus obras. Conocía por

ser una actividad ancestral de su nación, hilar y tejer el algodón, perfeccionándolo

con colores rojos y degrades, que lograban con una infusión de plantas

principalmente de hojas de Brasil. Las haciendas de Hurtado de Mendoza,

ubicadas a lo largo de la Cañada de Mendoza, hasta lindes con la meseta de

Valera, en lo que hoy forma parte de la Parroquia Mendoza, estaban dedicadas al

cultivo de caña dulce, algodón, cría de ganado, y tenían industria panelera,

molinos, trapiches, destilerías, taller de hilados y tejidos.

Jirajara

fue un pueblo bravío ante el invasor español, el rapto de sus mujeres y el

saqueo de sus bienes y tierras.

Uno de los antiguos cronistas, describió

que Trujillo, asentada en el valle de los Mucas, <<llegó con brevedad a ser

una ciudad muy opulenta, por el mucho trato de sus frutos, principalmente del

cacao, a cuya labor se dedicaron sus vecinos, plantando en los valles de Pocó

cuantiosas arboledas de este género, que conducido por la laguna de Maracaibo a

Gibraltar, los hacía poderosos, por las grandes porciones de plata, que

producía su retorno>> >> (Oviedo y Baños, José. Historia

de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela. pág. 184. Biblioteca Ayacucho.

Caracas. 2004); uno de esos vecinos o

encomenderos de Pocó, lo fue Hernando

Hurtado de Mendoza; su encomienda de Pocó, esta

inclusa, en la Séptima Doctrina, de 1610, junto con la de Valle de Bomboy, Quebrada de

Comboco y la San Pablo de Bomboy y otras. Hurtado de Mendoza, muere a finales de 1628.

Oriunda de una zona calurosa, predios de su líder

Karachi, su vestimenta cambió, comenzó a usar para enfrentar el frío, la saya,

un cordel tejido para atarse los cabellos, un poncho o carpeta de fique para el frío, y un pequeño sombrero de paja paramera. Fue arisca la “india bozal” hasta

para lo más sencillo, en las fiestas, costumbres, bailes y celebraciones, comidas de los

Timotes, procuraba no participar de lleno, no obstante era solidaria con sus

congéneres.

Tuvo muchos problemas, con algo que

consideraba sagrado para ella y en lo cual no transigía, el asunto de la

evangelización, esto la transformaba en

una fiera, no aceptaba ni siquiera conversar con el padre Antonio Montero, el

cura doctrinero, quien era condescendiente con ella, la buscaba

pero ella no lo toleraba, le molestaba el hecho de que los indígenas tuvieran

que mantener y alimentar a los curas; y menos

adecuarse a la religión católica, mantuvo sus creencias mágico religiosas,

escondida realizaba sus ritos y tributos a sus Dioses, vivía en armonía con la

naturaleza, con la tierra y sus elementos, de acuerdo a su cosmovisión, su interpretación

de la naturaleza, sus símbolos, y su realidad. Se desconoce si cuando el padre Salvador

de Carmona, se encargó de la Doctrina, se llevó bien con él.

Cuando le iban a hablar de religión, no

podía responder otra cosa que que si existía un Dios blanco en algún sitio,

quizás en las altas montañas y páramos, en el cielo mismo, jamás había estado

con ella ni la había acompañado en su desgracia. Que con esos representantes de

Dios, habían asesinado a Karachi y a su gente, maltratado y matado a gente Timotes

en el Bomboy, y cuando matan a indios en el nombre de ese Dios, es porque Dios

no estaba con ellos. Ya no le importaba que la castigaran, ya no le temía a la

muerte. Era su cultura y tradición, sus verdades

reales y sentidas, heredadas de su ancestros Jirajara, era mujer principal en

su tribu, y en eso no debía claudicar. Su mente y pensamiento estaba imbuido en

sus ancestros y creencias espirituales, después de la pérdida de su libertad,

lo que le pasara ahora, no podía ser peor a lo mismo que había sentido en el

momento en que había perdido su hermoso cuerpo.

Poco a poco Yeguenda, fue recuperando

la esperanza. Gozaba de algo de clarividencia, presagiaba los tormentosos

aguaceros que dañaban las cosechas y daba significado a los arco iris.

Trabajando sobre esa realidad, iba

fundamentando su esperanza. Una vez, tuvo un hermoso sueño en el que vio a

Karachi hablándole a su pueblo, diciéndole que sus tierras ancestrales volverían

a ser del pueblo, y pensó que era una bella premonición acerca de su suerte libertaria. Le contó a

una de las mujeres secuestradas junto a ella, y ésta le dijo que era simplemente

un sueño, que Karachi lo habían asesinado muchos años atrás los Keuña y el corregidor

Mongón, acéptalo. Sus labios, se torcieron de la ira mezclada con martirio, y movió sus manos, con bastante fuerza bajaron

el travesaño del telar, aplastando la tira de algodón que estaba tejiendo en

ese momento, como si con ella aplastara o hundiera su propio rencor.

Si bien Yeguenda, no tomó el arco y la flecha para

enfrentar a su captor, supo desafiarlo con bastante dignidad y sosteniendo

resistencia ante la imposición cultural, de idioma y de religión, por lo que

debe pasar su nombre al registro de las Heroínas indígenas trujillanas, como

parte de nuestro patrimonio cultural e histórico y aporte a la construcción de

nuestra conciencia local y regional.

La Puerta, septiembre 2020.

Omanrique761@gmail.com